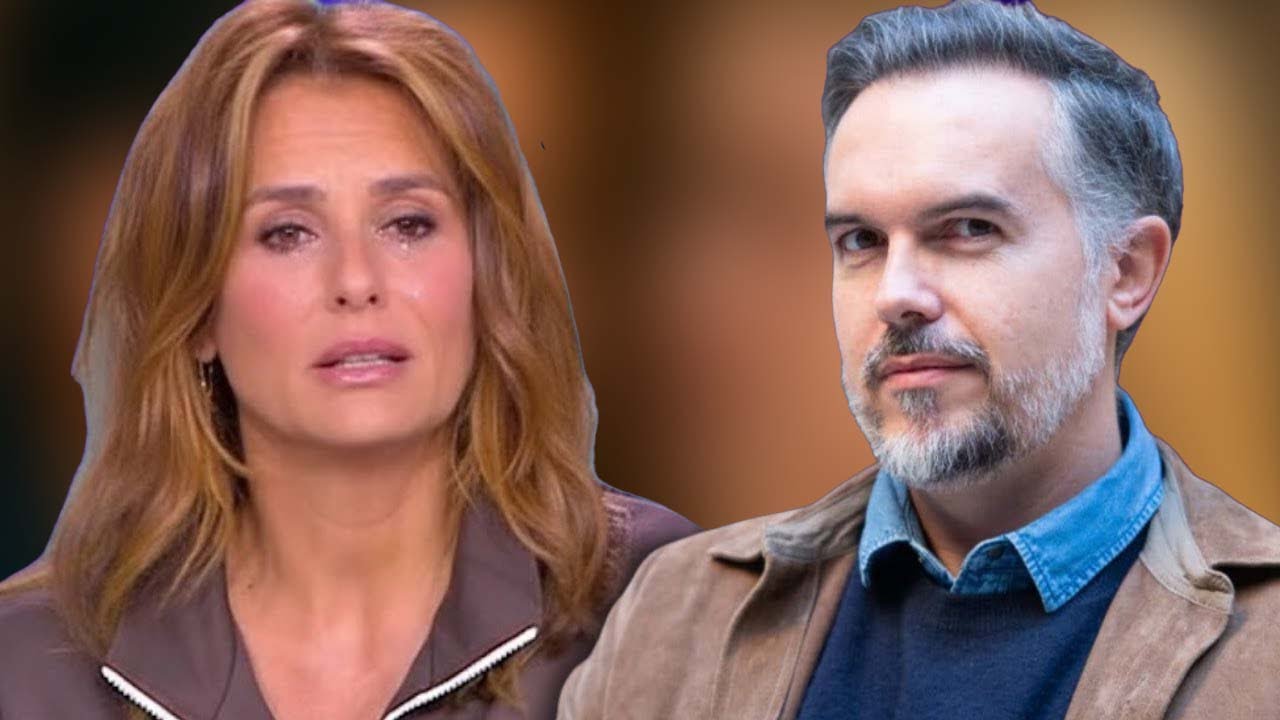

Le Cri du Silence : Comment Maxime Chattam a sacrifié son image pour détruire la femme qu’il méprisait

Le monde littéraire français est habitué aux tempêtes dans les verres d’eau, aux querelles d’ego et aux rivalités feutrées. Mais ce à quoi nous assistons depuis quelques jours n’est pas une tempête. C’est un séisme. Maxime Chattam, l’architecte de nos cauchemars collectifs, le maître incontesté du thriller français, réputé pour sa discrétion presque monacale, vient de commettre l’impensable. À 49 ans, l’homme qui ne parlait qu’à travers ses personnages a brisé son propre silence, non pas pour promouvoir un roman, mais pour livrer au public le nom et l’histoire de la femme qu’il « méprise le plus ».

L’onde de choc est partie d’un plateau de télévision, sur France 1. Invité pour une émission littéraire au décor paisible, Chattam a dévié le cours attendu de l’interview. Sans prévenir, le visage fermé, la voix calme, presque glaciale, il a lâché une bombe qui a médusé l’assemblée. « Je ne peux plus continuer à écrire dans le mensonge », a-t-il déclaré. L’auteur des ténèbres a alors révélé qu’une femme de son passé avait « souillé » tout ce qu’il était.

Le public, habitué à ses fictions, a cru un instant à une métaphore. L’instant d’après, il comprenait qu’il s’agissait d’un règlement de compte bien réel. « Cette femme m’a détruit », a-t-il poursuivi, implacable. « Elle a pris mes mots, mes émotions, et les a retournés contre moi. Elle a fait de ma sensibilité une arme pour me réduire au silence. »

La déflagration a été immédiate. Qui est cette femme ? Pendant des jours, le microcosme parisien a bruissé de rumeurs. Chattam n’a pas donné de nom ce soir-là, mais les descriptions étaient précises. On parlait d’une ancienne muse, d’une « égérie silencieuse » qui aurait inspiré ses héroïnes les plus tourmentées. Une figure connue du milieu, décrite comme une « ancienne actrice reconvertie en critique culturelle », reconnue pour sa beauté froide et son intelligence tranchante.

Leur histoire, autrefois une passion intellectuelle, se serait terminée dans un « chaos silencieux », un enchevêtrement de « manipulations, de trahisons et de mensonges » que l’écrivain avait jusqu’alors dissimulé derrière son calme légendaire. Le ver était dans le fruit depuis longtemps. Chattam, dans sa confession clinique, a parlé d’une autopsie émotionnelle. « J’ai vu le mal sous le masque de la douceur », a-t-il confié. « Ce n’était plus de la douleur, c’était de la pourriture qui se propageait dans mon art, dans mon âme. »

La machine médiatique s’est emballée. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les journaux ont titré sur la « haine » de Chattam, sa « vengeance ». Le public s’est scindé en deux. D’un côté, ceux qui saluaient un acte de courage inouï, un homme brisant enfin ses chaînes pour révéler sa vérité, aussi laide soit-elle. De l’autre, ceux qui n’y voyaient qu’un déballage indigne, une mise en scène macabre pour exorciser ses propres fantômes.

Son éditeur historique, Gallimard, aurait tenté de le dissuader de cette sortie. En vain. La réponse de Chattam aurait été aussi tranchante qu’un scalpel : « Je préfère être détesté pour ma vérité que vénéré pour mon mensonge ». Le masque était tombé. L’auteur à succès, le gendre idéal du thriller, révélait un visage ravagé par le dégoût.

Fidèle à sa nature, Maxime Chattam a ensuite disparu. Le chaos médiatique qu’il venait de créer, il l’a laissé derrière lui. Les rumeurs l’ont suivi. On le disait reclus en Normandie, puis en Bretagne, dans une vieille maison battue par les vents, seul face à ses manuscrits. Les journalistes, traquant la moindre photo, ont capturé l’image d’un fantôme, capuche rabattue, trait tiré, fuyant la lumière. Il était devenu son propre personnage, un homme hanté, enfermé dans sa propre forteresse de solitude.

Pendant ce temps, un phénomène paradoxal s’est produit. Alors que l’image de l’homme se brisait, les ventes de ses livres explosaient. Le public, fasciné par le drame, s’est rué en librairie. On ne lisait plus ses romans pour le frisson, mais pour y chercher des clés. Des passages de L’Appel du Néant ou de Léviathan étaient disséqués, analysés à la lumière de la confession. Chaque héroïne toxique, chaque scène de trahison, était réinterprétée comme un écho de sa vie réelle. La frontière entre la fiction et le réel venait de s’effacer.

L’affaire aurait pu en rester là, un cri dans la nuit suivi d’un silence assourdissant. Mais Chattam n’avait pas terminé. Alors que la tempête commençait à peine à se calmer, il a porté le coup de grâce. Un matin, un grand quotidien a publié un texte signé de sa main. Une lettre ouverte au titre sans équivoque : « La fin du mensonge ».

Ce texte est d’une violence inouïe. Cette fois, plus de sous-entendus. Il y raconte en détail l’histoire de cette femme, une critique littéraire influente. Il décrit leur rencontre, la passion, puis la lente descente aux enfers. Il l’accuse de l’avoir « vampirisé émotionnellement », d’avoir utilisé ses confidences les plus intimes pour « alimenter ses propres chroniques ». Le coup fatal, la trahison absolue selon lui, fut lorsqu’elle aurait livré leurs secrets à un autre écrivain, sous couvert d’analyse littéraire.

« Je ne cherche ni pardon ni vengeance », écrit-il d’une plume fiévreuse. « Je veux simplement que la vérité cesse de se cacher derrière la bienséance des salons. »

L’effet a été cataclysmique. Le nom de la critique a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux, malgré les tentatives de censure. En quelques heures, sa réputation, bâtie sur des années de travail, s’est effondrée. Acculée par la fureur médiatique, elle a supprimé tous ses comptes et a disparu à son tour.

Le drame intime s’est transformé en guerre de symboles. Lui, le créateur torturé, brûlant sa propre légende pour imposer sa vérité. Elle, la muse devenue monstre aux yeux du public. Le monde culturel s’est fracturé : les féministes ont dénoncé une manipulation, les intellectuels ont débattu de la frontière entre l’aveu et la cruauté.

Aujourd’hui, Maxime Chattam est muré dans un silence plus profond encore. Il n’est plus seulement un auteur à succès. Il est devenu une « légende tragique », l’incarnation d’une autodestruction publique et fascinante. On ne sait plus s’il faut le lire pour comprendre l’homme ou l’éviter pour ne pas se brûler à son feu.

Une vidéo anonyme, apparue brièvement sur YouTube, le montrait murmurant : « J’ai voulu écrire pour guérir. J’ai écrit pour saigner ». La France, fascinée et horrifiée, a regardé son génie s’engloutir dans ses propres ténèbres. Le critique qui résumait l’affaire a peut-être trouvé le mot juste : « Maxime Chattam a ouvert la cage de ses monstres, mais il a oublié de s’enfuir avant qu’ils ne sortent ».

Condamné à être un phénix renaissant de ses cendres ou un spectre perdu dans les ruines de ses mots, l’écrivain a transformé sa vie en son thriller le plus abouti. Et tandis que le silence retombe, une chose est sûre : le mystère ne fait que commencer.